Ajou News

NEW 윤태광 교수팀, 차세대 아연 이온 배터리용 바나듐산화물 소재 개발

- 2025-05-12

- 129

아주대 윤태광 교수 연구팀이 차세대 이차전지 아연 이온 배터리에 사용되는 바나듐 산화물의 성능과 수명을 획기적으로 향상시킬 수 있는 효과적 접근법을 제시했다.

윤태광 교수(응용화학과·대학원 분자과학기술학과)는 산소 결함이 도입된 바나듐 산화물을 전기변색 아연 이온 전지의 양극 소재에 적용해 전지의 에너지 저장 및 변색 성능뿐 아니라 수명까지 획기적으로 향상시키는데 성공했다고 밝혔다.

해당 연구 내용은 ‘우수한 전기변색-전기화학적 성능을 가진 전기변색 아연 이온 배터리용 비화학량론적 바나듐 산화물의 산소 관련 결함 공학 연구(Investigation of oxygen-related defect engineering in nonstoichiometric vanadium oxides for electrochromic zinc-ion batteries with superior electrochromic-electrochemical performance)’라는 제목으로 에너지 및 화학 소재 분야 저명 국제 학술지 <케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)> 5월호에 게재됐다.

아주대 윤태광 교수가 교신저자로, 석사과정 김용한 학생이 제1저자로, 석사과정 이혜강 학생이 제2저자로 참여했다. 건국대 정지원 교수는 공동 교신저자로, 김일규(박사과정) 학생은 제1저자로 함께 했다.

아연 이온 전지는 높은 에너지 밀도와 안정성, 경제성까지 갖추고 있어 기존 리튬 이온 전지의 한계를 극복하기 위한 다양한 대체 이온 전지 중에서도 특별히 주목받고 있다. 특히 ‘리튬(Li)’과 다르게 ‘물’과도 안정적인 상태를 유지하는 아연의 특성으로 인해, 물을 용매로 사용하는 전해질 시스템(수계 전해질)의 적용이 가능하다. 이처럼 친환경적이고, 폭발의 위험성을 현저히 줄일 수 있다는 게 바로 아연 이온 전지의 가장 큰 장점이다.

학계와 산업계에서는 아연 이온 전지를 유연 전지나 전기변색 전지 등의 최첨단 분야에 적용하기 위해 활발히 연구를 이어가고 있다. 유연하면서도 전기변색이 가능한 배터리는 스마트 윈도우나 투명 디스플레이 같은 분야에 활용될 수 있다.

이 과정에 양극재로 이용되는 재료인 무기화합물 바나듐 산화물은 전기변색의 재료로 많은 주목을 받고 있다. 바나듐 산화물에서 전기변색 메커니즘과 에너지 저장 메커니즘이 모두 이온의 삽입과 탈리 반응을 통해 일어난다는 통일성이 있기 때문이다. 하지만 낮은 저장 용량과 전도도가 실제 활용에의 한계로 존재해왔고, 바나듐 산화물 양극재의 성능 향상을 위해 다양한 연구가 진행되어 왔다.

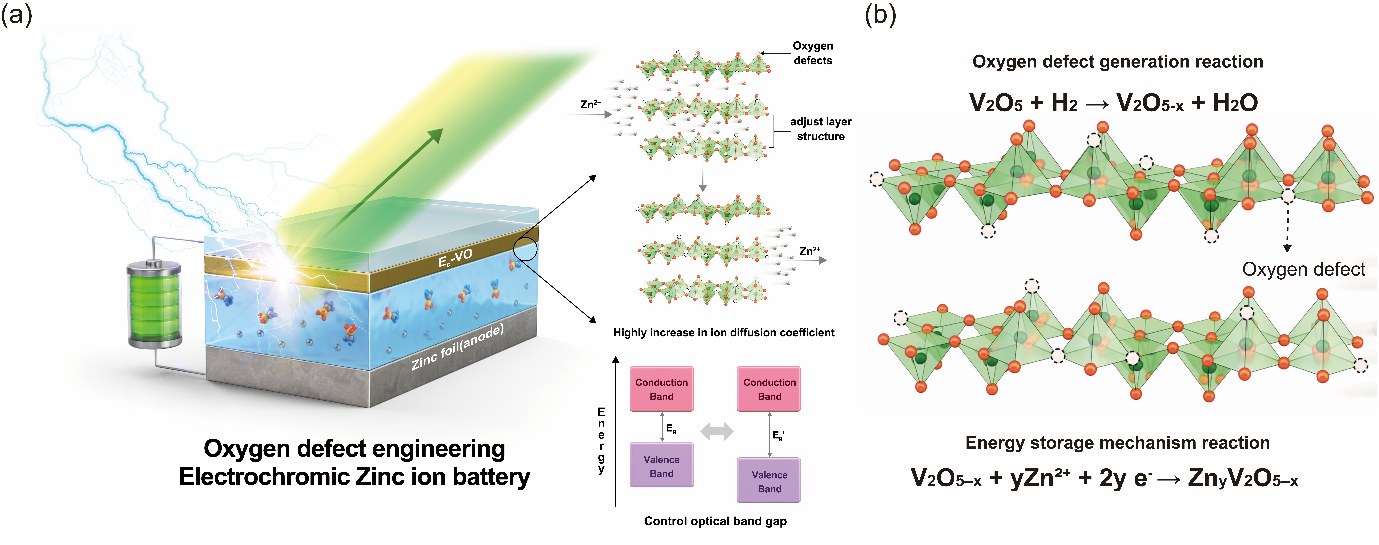

윤태광 교수팀이 개발한 전기변색 아연 이온 전지 그림 개략도

(a) 전기변색 아연 이온 전지의 모식도 (b) 산소 결함이 포함된 바나듐 산화물 양극재의 반응식과 모형

그러나 그동안 시도되어 온 연구들은 모두 바나듐 산화물의 전기화학적 성능만을 향상시키는 방식이었으며, 전기변색과 전기화학 모든 측면을 고려한 바나듐 산화물 양극재에 대한 연구는 미비했다. 이에 아주대 연구팀은 전기변색-전기화학의 모든 성능을 고려하며, 안정성까지 높일 수 있는 바나듐 산화물 기반 양극재 개발을 주요 연구 방향으로 잡았다.

아주대 연구팀은 바나듐 산화물에 산소 결함을 도입하는 기술을 통해 비화학양론적 바나듐 산화물을 개발했다. 연구진이 개발한 Ec-VO 양극재는 기존 V2O5에 비해 비표면적을 넓히는 동시에 Zn2+ 확산 동역학을 증가시킬 수 있는 최적의 열처리 조건에서 제작됐다. 이 활물질은 전기변색 아연 이온 전지 양극재로서 에너지 저장 용량이 증가되고 수명이 늘어났을 뿐 아니라 착색 효율까지 개선했다.

윤태광 아주대 교수는 “이번에 개발한 기술을 도입하면 간단한 공정과 낮은 비용으로 양극을 개발할 수 있어, 앞으로 전기변색 에너지 저장 시스템 개발에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 “앞으로 다양한 분야에서 후속 연구를 진행할 계획”이라고 전했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단, 한국기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

* 위 사진 - 왼쪽부터 아주대 윤태광 교수, 석사과정 김용한 학생, 건국대 박사과정 김일규 학생, 건국대 정지원 교수