新闻

NEW 徐亨卓教授组开发出临摹人类生物视觉的环境适应型光传感器

- 2021-01-13

- 8046

2020-11-04

我校徐亨卓教授组成功开发出了临摹人类生物视觉、适应多种环境的一体型光电元件。对此,不仅应用于开发人工神经型视觉装置开发,而且也有望应用于智能型光传感器和数据处理及机器人工学等领域。

徐亨卓教授(新材料工学系,研究生院能源系统学系,照片)表示:"根据广视野角,开发出了可以处理差别信息的光传感器元件。"相关内容以‘环境适应型光电子结合视野认知系统(Environment-Adaptable Photonic-Electronic Coupled Angular Persption System)’为题的论文刊登在纳米领域的国际学术杂志《ACS Nano(IF=14.588)》10月号上。亚洲大学金相完教授(电子工程系)和库马莫希特(Mohit Kumar)研究员(第一作者)共同参与了该项目。

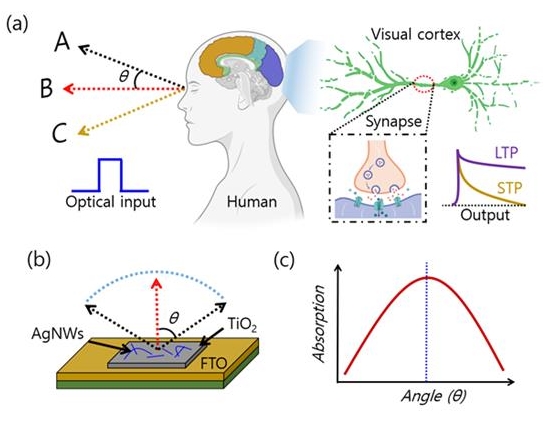

人类的视觉系统以光学信号的实时感知为基础,可以自行适应光亮等周边环境。另外,考虑到对象的上下或左右位置,具有根据广视野角差别性地识别信号并进行学习的能力。人的视觉捕捉光学信息,通过光电转换,用适当大小的电钉进行编码。该信息通过视觉皮质传送,储存在活体突触网络中。

为了模仿人类的生物视觉,实现人工视觉技术,此前进行了很多技术开发。但是,在简单的结构和合理的电力下,能够驱动的人工视觉技术的开发仍然存在很多局限性。

以往的人工视觉电路技术大部分在一般光线的强度下,把重点放在了信息理解和视觉化上。但是,为了体现人工视觉技术,必须具备在宽阔的视野中识别事物的视觉识别技术。以此为基础,最终设计可以代替现有复杂线路的有效、单纯的人工智能光电子电路是技术课题。为了简化复杂的电路,当然要整合能够适应多种环境、能够记住信息的存储功能。

亚洲大学研究组为了开发能适应多种环境的人类神经系统的视觉认知光传感器元件,制作了高品质二氧化钛氧化物(TiO2)纳米薄膜,并制造出了在上面均匀地配置银纳米线的元件。通过银纳米钢丝(NW)实现对广视野角的光电效果最大化,使视野角度(±70mg)能够进行视觉处理。 另外,通过根据银纳米线和二氧化钛氧化物的短键接合结构的有效光电收集效果,通过高灵敏度感知到了光(紫外线领域)信号。这种元件的结构提供了简单而有效的仿真生物视觉处理方式。

研究组在开发的元件中使用了3×3方阵,实现了在电路水平上可以在多种环境下进行认知的视觉认知技术。通过这些,确认了即使光信号模式相同,随着视野的角度、光的强度、光信号的持续时间和间隔等各种环境变数,对光信号的记忆强度和时间也会有所不同。在确认开发出的元件与实际人体的视神经及视觉皮质类似的机电运转的同时,研究组还查明神经元光信号储存机制是光-电结合导致短角二极管电荷积累-损失所致。

这意味着,根据光吸收程度不同,在半导体中产生不同量的光生成电荷(电子-精工对)时,在二氧化钛半导体中储存一定时间后自然消失的时间也会发生变化。研究表明,将人体神经的记忆-遗忘系统添加到用于智能手机等的图像传感器和储存的存储器中,会产生同样的效果。

徐亨卓教授表示:"人工视觉元件需要很多要素技术","此次研究的意义在于,将人工视觉元件中必须的环境适应型光信号感知制作成了单纯、低电也能体现的透明半导体基础的视觉化元件"。

徐教授预计:"此次开发的元件有望广泛应用于智能型光传感器、数据处理、机器人工程等领域。"

此次研究由科学技术信息通讯部、韩国研究财团主管,未来新元器件技术源泉技术开发事业及中坚、基本基础研究支援事业支援完成。

a. 根据视野角度不同的人体视觉认知概念图:根据视野角度不同,视觉信息强度也不同,在视神经中编码,储存在视觉皮质的cineps神经多发中。 强度大的信息会保存更长时间,而弱小的信息会呈现短期的储存周期。

b.研究组所描写的环境适应型光传感器元件:体现利用银纳米线和二氧化钛的光二极管结构

c.根据视野角度不同,光吸收度的差异:从正面输入的光信号显示出更强的光吸收。

(注:本文出现的所有人名均系音译)